船舶免許の更新(その1) ― 2021年03月02日 17:35

船舶免許の更新(その1)

当方の船舶免許

有効期限は平成34年3月29日までで、あと1年ちょっと有効期限が有ります。「そういえば、免許の更新っていつから出来る??」

と調べると一年前から更新が出来る。

免許を取得した時の機関のWEBを除くと、沿岸での更新講習の案内が一杯。

「往復4時間か…疲れるな…内陸ではやらないのか?」

と思いながら探していると

「!!!4月に内陸で有るじゃん…でも既に一杯か?」

電話をかける

問合せ先にさっそく電話。当方「免許の更新したいのですが…」

相手「免許は小型ですか?」

当方「(海技士免許は無いぞ)…小型です。」

相手「ハイ大丈夫です。要件は何でしょうか?」

当方「4月の内陸で行われる更新講習を受講できるかどうか確認したい。」

相手「この講習ですと申請も一緒に行う事になりますが良いですか?」

当方「??と言うと…」

相手「ご自身で運輸局に行かないで海事代理士経由で申請することになりますが…」

当方「それは問題ありません。」

相手「メモは取れますか?」

当方「直ぐは無理です」

相手「代理事務所から折り返しさせますのでメモを用意してしばらくお待ちください。」

当方「解りました」

<・・・・・・・・数分後・・・・・・・・・>

相手「代理事務所です。そろそろ案内を出そうとしていたところです。」

当方「了解です。受講は出来るのでしょうか?」

相手「案内を出さずにこのまま予約で宜しいでしょうか?」

当方「問題ありません。」

相手「では、このまま予約に致します。当日用意するものは後日郵送します。」

当方「了解いたしました。よろしくお願いします。」

あっという間に

予約までできてしまいました。予約が決まらず、何回か記事になるかと思ったのですが…

次の記事は当日ですかね

船舶免許の更新(その2) ― 2021年03月04日 12:06

船舶免許の更新(その2)

申し込みが終わった後で

「免許は即日交付かな??」等と考えWEBで調べてみると…「1~2週間ほどかかります」だと…………………

と、言うことは……

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |

| 5月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

もう少し、事前調査をするべきでした。hi

今更、キャンセルも面白くないのでそのまま更新します。

昨年は?

昨年のゴールデンウィークを振りかえってみました。| 日付 | 出航 | 理由 |

|---|---|---|

| 4/29 | 是 | |

| 4/30 | 否 | 家族通院 |

| 5/1 | 否 | 農作業 |

| 5/2 | 否 | 農作業 |

| 5/3 | 否 | 農作業 |

| 5/4 | 否 | 農作業 |

| 5/5 | 否 | 農作業 |

| 5/6 | 是 |

真風向風速計の作成(その8) ― 2021年03月10日 12:16

WeatherFlow社のWeatherMeterの活用は

現在も検討を続けています。進展が無いと書き難いので、これまで書いていませんでした。

検討内容は以下の通りです。

- ハードウェア(その1)

- WeatherMeterは小型で持ち運びには便利ですが、帆走中、常に手持ちはきついです。そのため、どこかに取り付ける治具を検討しています。

- ハードウェア(その2)

- 自分の技量を把握する為に(その6)や自分の技量を把握する為に(その7)にも書きましたが、手持ちのタブレットと相性が悪く通信できませんでした。別なタブレットの購入が必要で、購入の目途が立っています。

- ソフトウェア

- 自分の技量を把握する為に(その8)でも記述していますが使いにくいです。WeatherMeterからデータを取り込むソフトウェアの修正はほぼ終わっているのですが、肝心のタブレットが無いので動作確認が出来ていません。

今後

先ずは治具を準備します。その後、タブレットを用意し動作確認と試運転を行い完成を目指します。

補機の発電機化(その14) ― 2021年03月12日 12:21

補機の発電機化(その14)

補機の充電電圧

ってどれくらいでしょうか?自動車用品などでは13.8V位を想定している製品が多いですね。

ただし、当艇の補機はバッテリー未接続でも運転可能で、その時の充電電圧は今の所解りません。

取り付けたタコメータが壊れる可能性は零では有りません。

艇はまだ船台の上に有りまして、補機の運転が出来ず、電圧の確認が出来ません。

また現在、GPSとオートパイロットを連動させ設定航路に従って自動操舵させる計画が有ります。

調べてみるとGPSはRS232C出力、オートパイロットはNMEA0183(IEC61162-1)入力の様です。

直接接続しても動作する保証が有りません(RS232Cは電圧出力、NMEA0183は電流入力)。

信号を変換する必要が有ります。

変換器は1000円弱~7000円強まで様々なバリエーションが有りました。。

何れもパソコンへの取り付けが前提の感じで、GPSに繋いで動くか解りません。

と言うことで

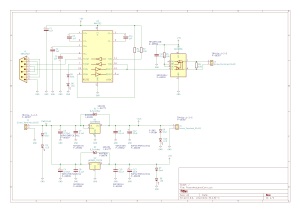

自作したいと思います。「三端子レギュレータの使い方」や「RS232C RS422変換回路」等で検索するとインターネットから一杯情報を手に入れることが出来ます。

これらの情報を基に回路図を書きます。

後はこれを現物化するのみです。

2海特の取得(その1) ― 2021年03月15日 12:46

2海特の取得(その1)

万が一の時

携帯電話が有ると心強いです。今時ですとかなりの範囲をカバーしています(限定沿海12海里はカバーしている感じですね)。

保安庁、警察、自宅、友人等々への連絡には、おそらく困りません。

しかし…

海上で他の船と

コミュニケーションを取る場合、相手の電話番号が解らないと何にも出来ません。また、不特定多数の人に助けを求めることも出来ません。

連絡手段は

複数あった方が良いと思っています。「あれが使えないならこれを、これも使えないならそれを」…と代替えが有るに越したことは有りません。

PLB、簡易AIS、国際VHF、衛星携帯等々有ります。

全て用意出来れば良いのかもしれませんが、ただでは有りません。

当方も裕福では有りません。

優先順位はPLB、簡易AIS、国際VHF、衛星携帯でしょうか?

でも限定沿海でPLBは過剰な気も…また現在入手困難な感じ。

簡易AISは、たとえ簡易でも高価です。とても買えません。

今の所、現実的なのは国際VHFですね。

国際VHFを

開局するには少なくとも第三級海上特殊無線技師(通称3海特)の従事者免許が必要です。デジタル選択呼出し機能(DSC)を使うためには第二級海上特殊無線技師(通称2海特)、国際航路を走る本船との通話には第一級海上特殊無線技師が必要です。

なぜ緊急時に有用なDSCを「使ってはいけない」第三級があるのか甚だ意味不明です。

命を守る事に対して縛りを与える意味が解りません。

そういえば

無線局免許は失効させ持っていませんが、第四級アマチュア無線技師の従事者免許は若かりし頃取得していました。どちらが難しいのでしょうね?

最近のコメント