GPSとオートパイロット(AP)と魚探の連携(その4) ― 2024年11月25日 15:08

艇側の結線

現状、艇にはオートパイロット(以下AP)の電源線のみ配線されています。それにGPSからの信号線を追加するのですが、なるべくケーブルの本数を増やしたくありません。

理由は「束ねるのが面倒」だから。

多芯線を購入して一本で接続します。

新配線末端処理

| 4芯プラスシールド線を使用します。 |

| 黒線とシールド線を一本の端子にまとめて圧着端子を取り付けます。 |

旧配線のばらし

| ドライバーを使用してコネクタを取り外します。 |

| 一本目のケーブルを取り外します。 |

| 二本目のケーブルも取り外します。 |

新配線の接続(コックピット側)

| 黒線とシールド線に付けた端子が太くて入らないので細い端子に付け替えます。 |

| 新しいケーブルを接続します。 |

| 全ての線を繋げました。 |

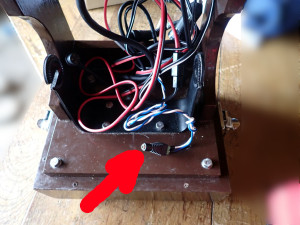

新配線の接続(キャビン側)

| ケーブルをキャビンに引き込みます。 写真では古いケーブルも写っていますが、 古いケーブルは取り除きます。 |

| 電源スイッチへ接続する端子はこの端子なので。 すいません「後ピン」になってますね。 |

| 合う端子を新ケーブルへ圧着します。 正負の両方に端子を圧着します。 |

| GPSとの連携に使用する信号線にも端子を圧着します。 圧着端子を電線に通して.... |

| 圧着工具で圧着します。 |

これでうまく動くはずf^^;;;です。

最終的な動作確認は来シーズンです。・゚゚・(´_ゝ`)・゚゚・。エーン

GPSとオートパイロット(AP)と魚探の連携(その3) ― 2024年11月21日 16:58

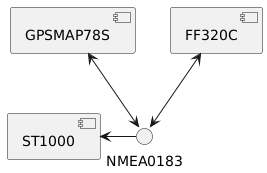

装置間の接続を

考えてみました。

GPSと魚探は双方向の通信。オートパイロット(以下AP)はGPSの出力を分配する事で実現できそうです。

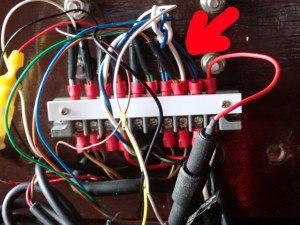

結線しました

配線がごちゃごちゃしていて解り難いですが結線出来ました。

イヤホンジャックみたいなのがGPSからAPに行く信号線のコネクタです。

(毎回GPSと魚探は自宅に持ち帰るので)なるべく簡単に接続/切断が出来るように考えてみました。

本番ではイヤホンの延長ケーブルで接続する予定です。

GPSとオートパイロット(AP)と魚探の連携(その2) ― 2024年11月18日 12:21

各装置のI/O(入出力)

各装置はNMEA0183と言うアメリカの規格に沿っているようです。各装置が何のデータを送信していて何のデータが欲しいのかまとめました。

(必要なデータのみ示しています。)

| I/O | Unit | Mode | 用途 | センテンス | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ユニット からの 出力 | GPSMAP78S (GPS) | Autopilot | Heading/track controller (autopilot) sentence B | APB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Bearing and distance to waypoint – Great circle | - | - | BWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

| Recommended minimum navigation information | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Recommended minimum specific GNSS data | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - | |||

| Cross-track error, measured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XTE | |||

| Standard | Bearing origin to destination | - | BOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||

| Bearing and distance to waypoint – Great circle | - | - | BWC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

| Global positioning system (GPS) fix data | - | - | - | GGA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||

| Geographic position – Latitude/longitude | - | - | - | - | GLL | - | - | - | - | - | - | - | |||

| Heading, deviation and variation | - | - | - | - | - | HDG | - | - | - | - | - | - | |||

| Recommended minimum navigation information | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Recommended minimum specific GNSS data | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - | |||

| Course over ground and ground speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VTG | - | - | |||

| Cross-track error, measured | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XTE | |||

| ユニット の要求 | ST1000 (オートパイロット) | Cross Track Error | APB | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | XTE | |

| Bearing to Waypoint | APB | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Distance to Waypoint | - | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Waypoint Number | APB | BOD | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Speed Throug Water | - | - | - | - | - | - | - | - | VHW | - | - | - | |||

| Apparent Wind Angle and Speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | VWR | - | |||

| Fishfinder320C (魚群探知機) | Position | - | - | - | GGA | GLL | - | - | - | - | - | - | - | ||

| Bearing to Waypoint | - | BOD | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | - | |||

| Distance to Waypoint | - | - | BWC | - | - | - | RMB | - | - | - | - | ||||

| Cross Track Error | - | - | - | - | - | - | RMB | - | - | - | - | XTE | |||

| Unknown | - | - | - | - | - | - | - | RMC | - | - | - | - | |||

- GGAセンテンスとRMBセンテンスでほぼすべてのデータを満足できそうである。

- GPS(GPSMAP78S)はオートパイロットモードではなくStandardモードにする必要が有る(オートパイロットモードではGGA/GLLセンテンスが出力されない)。

- 風向風速計が無いので相対風向風速(VWRセンテンス)の入力は不可。

- 上記の理由でオートパイロットのWindTrim(一定の風向になるよう自動操作する)モードは使用不可。

- 対水速度計が無いので対水船速(VHWセンテンス)の入力は不可(オートパイロット側の使途は不明)。

- 魚探(Fishfinder320C)は使途不明だがRMCセンテンスを欲しがっている。

- GPS(GPSMAP78S)が出力するVTGセンテンス(対地速度と対地進行方向)は誰も欲しがっていない(;_;)/~~~。

GPSとオートパイロット(AP)と魚探の連携(その1) ― 2024年11月13日 12:32

当艇に

GPS、オートパイロット(以下AP)、魚探が揃いました。#トラブル発生(補機が最後まで下がらない)のため、いつ動作確認できるか未定ですが....

それぞれの機器の取扱説明書を入手し読んでみました。

単独で出来ることを以下にまとめました。

- GPS(GARMIN GPSMAP78S)

- 自分の位置が解る。

- 地図を表示できる。

- 航跡を表示できる。

- 変針点(Waypoint)を記録できる。

- 変針点を繋いで経路(Route)を設定できる。

- 進行方向と進行速度が確認できる。

- 変針点まで又は経路の所要時間が演算できる。

- AP(Raymarine ST1000)

- 舵の保持ができる。

- 方位を保持する自動操舵が出来る(Heading Control)。

- 魚探(Garmin Fishfinder 320C)

- 水深(とその変化)が解る。

- (振動子付近の)水温が解る。

- 魚群(と思われるもの)を探知できる。

- (経験を積めば)底質が推測できる。

- (経験を積めば)魚種が推測できる。

- GPSとAPの組み合わせ

- 経路上を航走する自動操舵ができる(Track Control)。

- GPSと魚探の組み合わせ

- 水深が大きく変化する所等の緯度経度が確認できる。

- 上記地点を変針点として記録できる。

- 上記を(ある程度)過去に遡って記録できる。

- 座礁等を必ず回避できる。

- 天候に影響されず航行できる。

- 必ず大漁になる。

…さて、番号a(機走時)とii(釣行時)が重宝しそうです。

最新の機器はもっといろんな事が出来る様ですが、とても高価で手が出ません。

魚探(振動子)の設置(その11) ― 2024年11月08日 12:00

本編に入る前に

トラブル発生で投稿しましたが、帆走はおろか機走も出来ない状況になりました。動画撮影/BLOG等々、予定が変わりそうです(ToT)。

さて、本編です。

一連の調査中に

当方所有の魚探、ソフトウェアが最新ではないことが解りました。当魚探は既に販売終了品ですが、当方所有のソフトウェアがV2.20、最新は2.40。

変更内容を確認すると....

Change History(変更履歴):できるなら最新版にしたいところです。

Version 2.30 to 2.40(バージョン 2.30 から 2.40):

Version 2.20 to 2.30(バージョン 2.20 から 2.30):

- A "Configure Advanced Numbers" button was added to main menu page to allow easier access to Advanced Numbers page.(メインメニューページに 「Configure Advanced Numbers 」ボタンが追加されました。詳細番号ページに簡単にアクセスできるようになりました。)

- Automatically generated waypoint names are now prefixed with an S (e.g., S001) to avoid conflicts with automatically generated waypoint names in GPS/Chartplotter products.(自動生成されるウェイポイント名の前にSが付くようになりました。 S001など)。GPS/Chartplotterプロダクトの自動的に発生するウェイポイント名前との衝突を避けるため。)

- Corrected possible situation where some sonar adjustment menu pages were not sized wide enough.(ソナー調整メニューの一部のページが十分な幅で表示されない場合がありました。)

- Allow the unit to reacquire the bottom faster when moving quickly over large changes in bottom depth greater than 200ft (60m).(200ft(60m)を超える底深の大きな変化を素早く移動する場合、ユニットがより速く底を再取得できるようにしました。)

- Corrected some of the translations.(翻訳の一部を修正。)

- When configuring the advanced data fields, made handling of the Quit key consistent regardless of where the highlight is.( 高度なデータフィールドを設定する際、ハイライトの位置に関係なく Quit キーを一貫して扱えるようにしました。)

ケーブルの準備

手持ちのPC用RS232Cケーブルの先に電線を掴めるようにクリップを付けます。

結線を行い更新プログラムを実行します。

数分の後、更新が終了しました。

バージョン確認

これで(この装置の)最新ソフトが使用可能になりました。\(^o^)/

最近のコメント